Möchten Sie die Darstellung der Website ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen?

Die Einstellungen können Sie auch später noch über das Symbol

ändern.

Berliner Begegnung 2021 – "Digitalisierung im Gesundheitswesen – eine Chance für die Forschung zu Netzhautdegenerationen"

Datum: 1. Dezember 2021

live in Berlin und via Zoom

Programmflyer zur Berliner Begegnung 2021

Im Rahmen einer Hybridveranstaltung, gefördert durch den Partizipationsfonds des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), fand zum zweiten Mal die gesundheitspolitische Veranstaltung „Berliner Begegnung – PRO RETINA im Dialog“ statt.

Das diesjährige Thema lautete: „Digitalisierung im Gesundheitswesen – eine Chance für die Forschung zu Netzhautdegenerationen“. Gemeinsam mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Patientenselbsthilfe wurden die Chancen, Herausforderungen und regulatorischen Aspekte der digitalen Transformation im Gesundheitswesen beleuchtet.

Impulse aus Wissenschaft, Forschung und Selbsthilfe

Den Auftakt machte Prof. Till Winkler (Copenhagen Business School und FernUniversität Hagen) mit seinem Vortrag „Digitale Gesundheit: Strategien, Infrastrukturen und notwendige Rahmenbedingungen – Erfahrungen aus Skandinavien“.

Anhand dieses Best-Practice-Beispiels zeigte er, wie in anderen Ländern Gesundheitsdaten strukturiert und patientenorientiert genutzt werden können.

Prof. Thomas Berlage (RWTH Aachen / Fraunhofer FIT, Sankt Augustin) beschäftigte sich anschließend mit der Frage: „Wie können Daten aus der Versorgung direkt einen wesentlichen Mehrwert für Patientinnen und Patienten erbringen?“

Er erläuterte, wie eine konsequente Datennutzung die Versorgung verbessern und die Forschung beschleunigen kann.

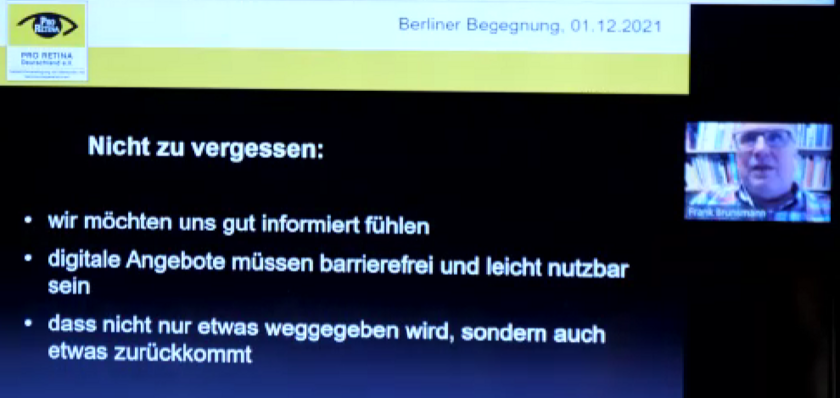

Die Patientenperspektive brachte Dr. Frank Brunsmann, Fachbereichsleiter Diagnose und Therapie der PRO RETINA, mit seinem Impuls „Erwartungen der Patientenselbsthilfe an die Digitalisierung – Traumtänzerei oder realistische Hoffnung?“ ein.

Abschließend sprach Lena Dimde, Produktmanagerin für die elektronische Patientenakte (ePA) bei der Gematik GmbH, über „Die elektronische Patientenakte – aktueller Stand und Perspektiven für die medizinische Forschung“.

Im Anschluss folgte eine Podiumsdiskussion, an der neben den Referentinnen und Referenten auch Dr. Christine Mundlos, stellvertretende Geschäftsführerin der ACHSE (Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen), teilnahm.

Zentrale Diskussionen und Positionen

Einigkeit bestand darin, dass die ungenutzten Chancen vorhandener Gesundheitsdaten in Deutschland seit Jahren bekannt sind. Während von „Datenschätzen“ gesprochen wird, droht gleichzeitig die ePA zum „Datengrab“ zu werden, wenn keine einheitlichen Strukturen geschaffen werden.

Prof. Berlage betonte nachdrücklich: „Wenn wir als Forschungs- und Entwicklungsstandort wettbewerbsfähig bleiben und personalisierte Medizin ermöglichen wollen, brauchen wir wirkungsvolle Forschungsdateninfrastrukturen – mit sicherem, effizientem Zugang zu qualitätsgesicherten Daten, die Patientinnen und Patienten bereitstellen.“

Dazu seien einheitliche Datenschutzstandards, ein deutschlandweiter Kerndatensatz sowie rechtlich abgesicherte Förderstrukturen erforderlich.

Politische Rahmenbedingungen und rechtliche Entwicklungen

Die Diskussionsteilnehmenden verwiesen auf die Ziele des Koalitionsvertrags, wonach die Einführung und Anwendung der elektronischen Patientenakte (ePA) beschleunigt werden soll. Künftig sollen alle Versicherten eine DSGVO-konforme ePA erhalten – mit freiwilliger Nutzung (Opt-out). Zudem sollen ein Registergesetz und ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz die wissenschaftliche Nutzung von Daten unter Wahrung des Datenschutzes ermöglichen.

Besondere Bedeutung kommt dabei dem Aufbau einer dezentralen Forschungsdateninfrastruktur sowie der Einbindung in den Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS) zu.

Die Expertinnen und Experten waren sich einig, dass die technischen Voraussetzungen für Datenerfassung und -weitergabe dringend verbessert werden müssen. Dazu gehören auch gesetzlich verankerte Anreizsysteme für eine standardisierte Primärdokumentation und die Ausbildung spezialisierter „Data Stewards“ zur Sicherung der Datenqualität.

Forschungsinitiativen und Perspektiven

Dr. Christine Mundlos hob hervor, dass mit der Medizininformatik-Initiative (MII) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) bereits wichtige Grundlagen gelegt wurden. In einem bundesweiten Netzwerk aus über 30 Universitätsklinika, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern entstehen derzeit Datenintegrationszentren und Lösungen zur Verknüpfung von Forschungs- und Versorgungsdaten.

Diese Struktur soll eine standardisierte Nutzung medizinischer Daten ermöglichen – auf Basis gemeinsamer Terminologien, ethischer Einwilligungskonzepte und rechtlicher Standards. Prof. Winkler ergänzte, dass dieser Ansatz künftig über sektorale Grenzen hinweg, also zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, erweitert werden müsse.

Dr. Brunsmann forderte stellvertretend für die Selbsthilfe eine einheitliche Datensprache im Gesundheitswesen: „Alle Akteure müssen dieselbe Sprache sprechen – inhaltlich, technisch und semantisch.“

Lena Dimde von der Gematik betonte, dass mit der Einführung der ePA 2021 endlich eine technische Basis für eine echte digitale Transformation gelegt worden sei. Entscheidend sei nun die Weiterentwicklung zu einer forschungsfähigen digitalen Patientenakte, die Datenschutz, Interoperabilität und Datenqualität vereine.

Fazit: Auf dem Weg zu einem lernenden Gesundheitssystem

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass ein lernendes Gesundheitssystem nur durch datenbasierte Versorgungsprozesse entstehen kann. Mit der Einrichtung des Forschungsdatenzentrums (FDZ) am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sei ein wichtiger Schritt erfolgt – auch wenn Deutschland bei der Anbindung realer Versorgungsdaten noch Nachholbedarf habe.

Andere Länder, etwa Finnland, seien mit Projekten wie dem „European Health Data Space“ bereits deutlich weiter.

Das gemeinsame Fazit lautete: Die konsequente Nutzung von Gesundheitsdaten – unter Wahrung der Patientensouveränität – ist der Schlüssel für Fortschritt in Forschung und Versorgung. Entscheidend wird sein, dass alle Beteiligten – Politik, Forschung, Kliniken und Selbsthilfe – jetzt gemeinsam handeln, um die vorhandenen Potenziale zu heben und den digitalen Wandel im Sinne der Patientinnen und Patienten zu gestalten.